الوصف

الأفكار الأساسية:

- نقد المنهج الغربي: ضرورة تجاوز الأدبيات الغربية التي لم تجعل العالم الإسلامي وتفاعلاته محوراً لتحليلاتها.

- سقوط الخلافة كنقطة تحول: اعتبار سقوط الخلافة في 1924 نقطة تحول كبرى في تاريخ الوضع الرسمي للعالم الإسلامي، وليس مجرد حدث ثانوي.

- أنماط الاستعمار: تحليل الاستعمار في مراحل ما بعد الخلافة، بما في ذلك الاستعمار التقليدي، والنيوكولونيالية، والاستعمار الآخر (NEO-NUSCOLONIALISM) عبر الشركات متعددة الجنسيات.

- مركزية الاستعمار الثقافي: التأكيد على أن الاستعمار الثقافي (اللغة، التعليم، الإعلام) هو الأساس لاستمرار خضوع الدول الإسلامية.

- التبعية الرأسية: استمرار هيمنة الدول المركزية على الدول الإسلامية رغم استقلالها، وتحكمها في هيكل التفاعل الاقتصادي.

- الانقسام الإقطاعي: وجود تفاعلات ضعيفة وانقسامات داخلية بين الدول الإسلامية تعيق قيام تكتل إسلامي مؤثر، وأن الهوية الإسلامية لم تكن العامل المحرك للسلوك السياسي بالقدر الكافي.

- الاعتراف بالهوية الإسلامية: الدعوة إلى إبراز الهوية الإسلامية في تحليل العلاقات الدولية، وعدم التعامل مع المنطقة كجزء من العالم الثالث فقط.

تحليل معمق للكتاب:

يكتسب هذا الكتاب أهميته ومنهجيته المعمقة من خلال محاولته بناء إطار تحليلي بديل لدراسة وضع العالم الإسلامي، متجاوزًا القصور في النماذج الغربية التي تجاهلت الهوية الإسلامية ونقاط التحول التاريخية الخاصة بالمنطقة.

1. الإطار المنهجي والنقد الأكاديمي

التحليل المعمق للكتاب يبدأ بنقده الجذري لـالمركزية الأوروبية (Eurocentrism) في نظريات العلاقات الدولية. يرى الكتاب أن معظم الأدبيات:

- تهمّش سقوط الخلافة (1924): تتعامل معه كحدث ثانوي مقارنة بالأحداث الأوروبية الكبرى (مثل الحربين العالميتين)، بينما هو نقطة التحول المصيرية في تاريخ الوضع الرسمي للعالم الإسلامي.

- تصنّف بشكل خاطئ: تضع الدول الإسلامية ببساطة ضمن “العالم الثالث” أو “دول الجنوب” دون إبراز هويتها العقائدية المتميزة كعامل مؤثر في سلوكها وتفاعلها الدولي.

- تركّز على الفاعل المفعول به: تحلل المنطقة كمتلقٍ لسياسات القوى الكبرى (الفاعل المفعول به) بدلاً من دراسة تفاعلاتها الذاتية والمتبادلة.

يهدف الكتاب إلى تصحيح هذا القصور بتقديم منظور يبدأ من داخل العالم الإسلامي، ويحلل العلاقة بين العقيدة (الهوية) والسلوك (السياسات الخارجية).

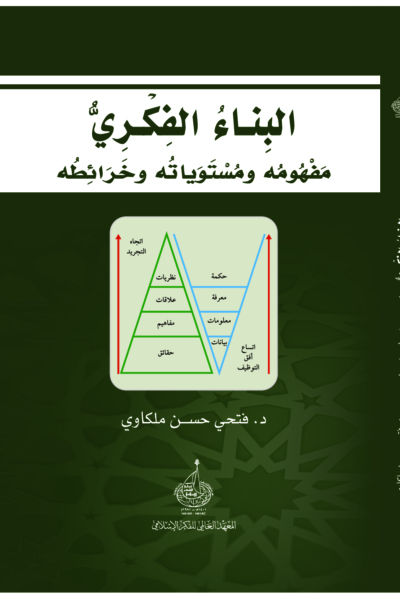

2. مفهوم الهياكل المزدوجة للتبعية والهيمنة

يمثل الإسهام النظري الأعمق في الكتاب في تبنيه وتحويره لنموذج التبعية (Dependency Theory) لتفسير استمرار ضعف العالم الإسلامي من خلال مفهومين أساسيين مترابطين:

أ. هيكل التفاعل الرأسي (Vertical Interaction Structure)

هذا الهيكل يصف علاقة التبعية بين الدول الإسلامية (الدول الهامشية/التابعة) والدول المركزية/المسيطرة (الغرب).

- العمق التحليلي: يؤكد الكتاب أن الاستقلال السياسي الذي تحقق بعد منتصف القرن العشرين لم يؤدِ إلى استقلال حقيقي. بل تحولت الهيمنة من الاستعمار التقليدي إلى النيوكولونيالية (الاستعمار الجديد) عبر آليات اقتصادية وثقافية.

- جوهر المشكلة: استمرار تخصص الدول الإسلامية في تصدير المواد الأولية واستيراد المنتجات المصنعة والتقنية والسياسات، مما يكرس تبعيتها الاقتصادية والتقنية ويجعلها فاعلاً خاضعاً لإرادة المركز الدولي.

ب. هيكل التفاعل الإقطاعي (Feudal Interaction Structure)

هذا الهيكل يصف الانقسام وضعف التفاعل بين الدول الإسلامية وبعضها البعض.

- العمق التحليلي: يظهر أن العلاقات البينية الإسلامية (جنوب-جنوب) تتسم بالهشاشة، والانقسام، والتنافس، بدلاً من التكامل. هذا الانقسام يمنع ظهور تكتل إسلامي قوي يمكن أن يواجه الهيمنة الغربية ككتلة واحدة.

- آليات الانقسام: يرجع الكتاب هذا الانقسام إلى عوامل مصطنعة عززها الاستعمار، مثل القوميات المحلية والخلافات الحدودية والتنافس على الموارد، مما يحافظ على وضع الهشاشة الإقليمية ويخدم مصالح الدول المركزية.

3. الاستعمار الثقافي: أساس استمرار الخضوع

يعتبر الكتاب أن الاستعمار الثقافي هو العامل الجوهري والمستدام الذي مكّن من استمرار التبعية في هيكل التفاعل الرأسي، وهو الأعمق والأخطر من الاستعمار الاقتصادي أو العسكري.

- الآليات الأربعة: يحدد الكتاب ميكانزمات الهيمنة الثقافية في:

- اللغة: تحويل لغة المستعمر إلى لغة نخبوية للتعليم والإدارة.

- التعليم: صياغة مناهج تعليمية تعزز النموذج الغربي وتهمش الهوية الإسلامية.

- الهياكل الإدارية: تقليد النظم الإدارية والسياسية الغربية التي قد لا تتناسب مع البيئة الإسلامية.

- الإعلام: السيطرة على وسائل نقل المعلومات وتشكيل الوعي.

- النتائج السليمة: ترتب على هذه الآليات نتائج داخلية مدمرة، أبرزها:

- تغليب المادية: إعلاء القيم المادية على القيم الروحية والعقائدية.

- النزعة القومية: تفكيك وحدة الهوية الإسلامية الجامعة لصالح الهويات القومية الضيقة (التجزئة).

- ضعف الفكر الإسلامي: تراجع دور ومكانة الفكر الإسلامي في تشكيل السياسات الخارجية والداخلية.

هذا التحليل يؤكد أن الصراع ليس صراع موارد أو نفوذ سياسي فحسب، بل هو صراع على الوعي والهوية، وأن استعادة قوة العالم الإسلامي تبدأ من التحرر الثقافي والفكري.

4. دلالة الإطار الزمني (1924 – 1991)

- 1924 (البداية): يمثل الإلغاء الرسمي للخلافة العثمانية نهاية الوجود السياسي الرسمي للهوية الإسلامية في النظام الدولي، وبداية مرحلة التقسيم والتجزئة الشاملة تحت الهيمنة الاستعمارية.

- 1991 (النهاية): يشكل انهيار الاتحاد السوفيتي نهاية نظام القطبية الثنائية وبداية مرحلة نظام القطبية الأحادية (التي لم يشملها الكتاب بشكل تحليلي عميق)، وتحديد هذه الفترة يسمح بدراسة وضع الدول الإسلامية في ظل صراع القوتين الأعظم وحركة عدم الانحياز، مع إغفال مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

باختصار، يقدم الكتاب تحليلًا معمقًا لآليات الهيمنة الغربية التي تجاوزت السيطرة المباشرة إلى السيطرة الهيكلية والثقافية والفكرية، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية للعالم الإسلامي تكمن في استمرار التبعية الرأسية وتفاقم الانقسام الإقطاعي.

أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:

1. “وبالرغم من هذه التعددية إلا أن الغالبية العظمى من هذه الكتابات لم تجعل العالم الإسلامي وتفاعلاته محورا لتحليلاتها.” ص 9

2. “أما الأدبيات التي جعلت الدول الإسلامية محورا لتحليلاتها فهي غالبا ما تعكس وجهة النظر الغربية أو تركز بصفة أساسية على ظاهرة الصحوة الإسلامية.” ص 9

3. “أما سقوط الخلافة والتي تعتبر نقطة تحول في تاريخ الوضع الرسمى للعالم الإسلامي في النظام الدولي، فيتم التعامل معها كأحد الأحداث الثانوية…” ص 9

4. “… وإلغاء النظام الشرعي المستمد من القرآن والسنة ليحل محله نظام يرتكز على المبادىء العلمانية المستمدة من المبادىء الأوروبية.” ص 10

5. “… فالأدبيات الغربية تتطرق للعالم الإسلامي دون ابراز هويته، وإنما يتم التعامل معه كجزء من المناطق الخاضعة للاستعمار أو كجزء من دول العالم الثالث وبصفته الفاعل المفعول به في التفاعلات الدولية.” ص 10

6. “فان الجهود التي تسعى للوصول إلى أي نوع من التنظيم الدولى الذى يحكمه المعيار الإسلامي، تكاد تكون غائبة في الكتابات الغربية التي ترتكز على تطور النظام الدولي ككل.” ص 10

7. “كذلك فإن محور اهتمام هذه الأدبيات الغربية يتركز على التفاعلات بين القوى الأوروبية والقوى العظمى وانعكاساتها على الفاعلين الآخرين دون أن توجه اهتماما مستقلا إلى الدول الإسلامية…” ص 10

8. “فقد عملت الدول الأوروبية المسيطرة في النظام الدولى على التوسع خارج حدودها الإقليمية في العالم القديم.” ص 22

9. “الاستعمار الجديد أو النيوكولونيالية (NEOCOLONIALISM) والذى تختفى فيه الرغبة في السيطرة المباشرة على أراضي الدولة الأخرى وإنما يتم السيطرة في خلال منظمات مثل الشركات المتعددة الجنسية.” ص 21

10. “وقد تحدث جوالتونج عن خمسة أنواع من الاستعمار ، وهى : الاستعمار الاقتصادي والسياسي والعسكري والتصالي والثقافي.” ص 21

11. “والاستعمار الثقافي هو الأساس الذي ترتب عليه استمرار خضوع الدول الإسلامية للدول المسيطرة في النظام الدولي…” ص 21

12. “المعيار الجغرافي لا يمكن أن يكون مصدراً لقوة لأي وحدة إسلامية، إلا أن الموقع الجغرافي يمكن أن يكون مصدراً لقوة لهذه الوحدة إذا استطاعت أن توظف هذا الموقع بما يخدم مصالحها.” ص 22

13. “هيكل التفاعل الرأسي: علاقة الدول الإسلامية بالدول المسيطرة في النظام الدولى.” ص 40

14. “لقد أوضح جوالتونج أن الاستقلال الرسمي للدول الإسلامية لا يغير من هيكل التفاعل الاقتصادي…” ص 40

15. “هيكل التفاعل الإقطاعي: علاقة الدول الإسلامية ببعضها البعض.” ص 45

16. “فمن الناحية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية نجد أن الانقسام بين الدول الإسلامية تدعمه عوامل كثيرة.” ص 54

17. “وقد اعتمد الاستعمار الثقافي على أربعة ميكانزمات رئيسية وهى اللغة والتعليم والهياكل الإدارية والإعلام.” ص 27

18. “وترتب على هذه الأساليب الاستعمارية أربع نتائج سليمة دعمت من استمرار خضوع العالم الإسلامي للاستعمار الثقافي وهي الهيمنة، والمادية، والنزعة القومية، وتقليد وضعف دور الفكر الإسلامي.” ص 28

19. “ومن الممكن أن يطلق عليه ظاهرة القومية أيضاً ما أطلق عليه ظاهرة التجزئة ويفتح باب الخلافات والصراعات داخل الدولة الواحدة.” ص 30

20. “إن مراجعة وضع الدول الإسلامية في إطار الكتابات التي قدمها باحثون مسلمون ترتكز أساساً على المرحلتين الأولى والثانية من الاستعمار.” ص 21

الخاتمة:

للقراءة والتحميل

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.